标签:

【摘要】 股票发行注册制的改革目标得到各界人士的一致肯定,但看似目标趋同的背后却存在着完全迥异的改革思路。鸟瞰美国法上的IPO注册制可以发现三个核心要素,即多元化的审核主体和分离的审核程序、嵌入实质审核的信息披露监管以及与注册制相配套的其他制度系统。此外,近来美国学界对高度依赖信息披露监管路径的批判也提醒我们需理性看待信息披露的功能。建议我国转向多元化的分权监管,强化信息披露的有效性但慎用基于价值判断的否决权,同时适当运用自由裁量权,避免僵化执法。

【关键词】 双重注册,实质审核,披露哲学,分权监管

引言

风乍起,吹皱一池春水。中共十八届三中全会围绕市场化改革的价值取向对我国金融市场体系作了突破性的布局安排,提出建设现代资本市场体系,针对证券市场改革明确提出“推进股票发行注册制改革”。继此,中国证监会于2013年11月30日发布《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》,对业界长期呼吁的IPO注册发审方式作出正式回应。为避免改革“失之毫厘差以千里”,本文客观还原美国IPO注册制度的全貌,深度解析其背后的理念和争议,以期为那些基于本土视角和问题导向的理性分析提供镜鉴资料,防止我国金融监管模式及相关法律制度变迁在浓重的“唯‘美’主义情节”下,将误读误用的概念、以点代面的诠释和隔靴搔痒的建议继续扩大。

一、误读:二分法下的概念混淆与对立

滥觞于德国古典主义哲学中“主客二元”的辩证方法在我国20世纪六七十年代阶级革命和新中国建设的特定历史时期被扭曲为一种阶级斗争的利器,这种带有简单化、直线性的思维视野易使人们陷入一种“非此即彼、非彼即此”二元对立的认知范式。[1]这种方法也渗透于20世纪末我国法律体系建设初期对外国法律的大量考察和移植当中,将世界各国证券发行审核方式划分为泾渭分明的“核准制”与“注册制”便是二分法下的典型产物。

(一)“核准制”与“注册制”

常见于国内教科书或论著中的核准制(substantive regulation)与注册制(registration,又称“申报制”、“登记制”)两种证券发行审核方式[2]分别对应着实质主义(substance philosophy)和公开主义( disclosure philosophy)的监管理念。其中核准制是准则主义在证券发行监管中的体现,为欧洲大陆多数国家所采取,以英国为代表。核准制是指证券监管机关在审查证券发行人的发行申请时,不仅要依信息披露原则作形式审查,还要对发行人是否符合发行条件进行价值判断并据此作出是否核准其申请的决定。[3]注册制则以自由主义和披露哲学为法理基础,以美国和日本模式最为典型。注册制下证券监管机关只进行形式审查而不涉及实质审查,发行人通过注册程序的惟一要求是完全公开信息,即只要文件符合形式要件,公开方式适当,管理机构就无权对拟发行的证券本身作价值判断。即使风险很大,监管机关也不得禁止证券的发行。[4]相较于核准制,注册制能以较少的资源损耗最大限度地提高证券市场的有效性。[5]

事实上,无论是核准制还是注册制都远非其抽象概念所反映的那样界限清楚、阵营对立,不同历史文化、政治体制、法制传统的差异决定了两种审核方式在不同国家和地区形态各异,亦或相互融合。以两种审核方式各自的典型代表即英美两国为例,从表面上看,英国的实质审查虽与美国联邦层面的形式审查或公开主义有所不同,但其基本理念却有相通之处。其一,在高度市场化的证券市场中发行审核与上市审核相互分离。政府监管所要牵制的仅仅是与公开发行或上市申请有关的信息披露是否公平、完整与准确,而是否符合上市的具体标准则交由上市所在地的证券交易所进行审查。[6]其二,即使在以信息披露为中心的形式审查中,也未必完全没有实质审查的一席之地。更大的误解在于,我们所言“披露即合规”式的美国IPO注册制仅仅是对美国联邦层面证券发审制度的片面抓拍,这种碎片化的认知最初源于早期研究文献对“registration”一词的直译,此后我国公司赴美上市时因属美国国际版上市,可以豁免各州的注册与审查,从而更加深了我们对这种错误表象的信任。[7]

(二)"registration”与“注册制”

纵观美国有关证券发行的法律规定,其中涉及两个核心词汇:“ registration”和“offering”《布莱克法律词典》中对“registration”一词给出两个释义:1.指注册或登记;2.在公开发售新的证券之前需完成的准备程序。[8]与之相关的另一个词“registered offering”是指公开发售证券时在联邦证券交易委员会(United States Securities and Exchange Commission,以下简称“SEC”)和相关州的证券监管机构所进行的注册登记。[9]据此,发行人在公开发售证券前需分别按照联邦和州的法律规定向SEC和各州证券监管机构提交发行申请。其中联邦层面的法律主要指《1933年证券法》[10]和《1934年证券交易法》,[11]州层面的法律是指各州制定的证券法或称“蓝天法”(Blue sky law)。关于“蓝天”这一称谓的来源有许多解释,[12]但都带有所销售的证券虽然表面上回报丰厚,而实际上风险巨大或并无价值的含义。[13]蓝天法最早于1911年诞生在堪萨斯州(Kansas),至1933年联邦证券法制定时,除内华达州(Nevada)以外,各州都已颁布了自己的蓝天法。制定联邦证券法的初衷是为了规范不同蓝天法下混杂无序的信息披露标准并防止投行规避各州证券监管的空白。在继承英国《1929年公司法》确立的强制信息披露的基础上,联邦证券法确立了以披露监管为主的证券发行注册程序。故完整意义上的美国IPO注册制度是在其宪政分权的政治体制下形成的联邦披露监管与州实质审核并进互存的“双重注册制”(Dual System of Securities Registration)。

尽管将“注册程序”置换为“注册制度”并继而误解为类似于我国工商登记的备案程序颇有几分草率,但值得肯定的是,“注册制”概念的引入一开始就代表着高度市场化的理想架构,并与核准制形成鲜明对照,目的是为中国证券市场的改革提供标杆和参照系。[14]因此在我国注册制改革热议的当下,重新解读美国 IPO注册制正当其时。

二、还原:真实的美国IPO注册制

作为美国宪政体制的逻辑起点,主权自由(sovereign free)与分权制衡(check and balance)的思想脉络不仅使州与联邦监管并存的二元结构在美国境内得以长期存在,同时,在此沃土上也培育出了一批发育健全、归位尽责的市场主体,它们对证券发行、交易和退市的各个环节进行干预和督导,并对相关文件的真实性负责,形成了严密的“管道式”监管。据此,了解美国IPO注册制的全貌至少需要了解三个面向:其一,多元化的审核主体和分离的审核程序;其二,嵌入实质审核的信息披露监管;其三,一系列与注册制相配套的制度系统。

(一)谁来审?—注册制下的监管分权

1.联邦与州的双重监管

《1933年证券法》主要涉及证券的首次分销,在披露理念的指引下,该法规定除非依其第3条之规定属于可以豁免注册的证券,其他所有通过邮寄或州际商业渠道公开发行的证券必须由发行人依法进行注册。最开始由联邦贸易委员会负责注册管理,一年以后随着《1934年证券交易法》的颁布,SEC组建成立,此后开始负责证券发行的注册审查工作。对于在境内进行IPO的美国本土公司而言,如果既不符合1996年《资本市场促进法》的联邦优先管辖范围,[15]又不符合相关州的注册豁免规定,那么通过SEC的注册审查仅仅是完成了“洗礼的一半”,而另一半的洗礼则是继续接受各州证券监管机构的审查。

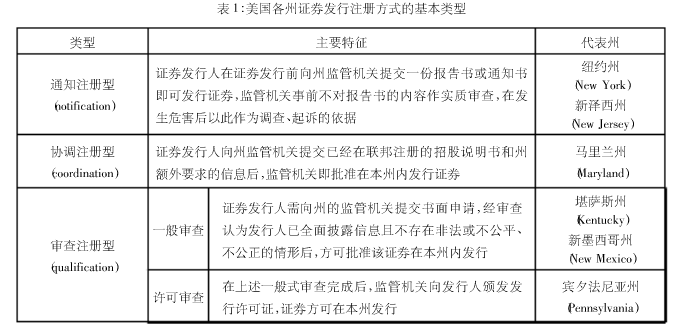

美国各州都有自己的证券监管机构,这些机构属于州证券交易委员会或作为州金融服务监管机构的一个部门,其名称各异,如加利福尼亚州称之为“企业管理部”(Department of Corporations),而德克萨斯州则称为“证券理事会”(State Securities Board),主要负责依蓝天法之规定对本州范围内的证券发行和交易活动进行监管。各州蓝天法的内容差异较大,依其对证券发行注册方式的不同规定,可以粗略划分为三种类型:[16]

联邦与州对证券市场的双重监管及各州之间的法律差异在一定程度上造成了证券发行的高成本和低效率。因此,在美国证券法的发展历程中,为解决这些问题所作的努力也从未中断。其中既有对各州之间法律规范的统一,如1956年问世的《联邦证券法典》(Uniform Securities Act,该法案于1985年被修正)在其第四部分精简了注册说明书的内容和生效程序,并拟定了各类注册申请表的范本,以供各州在证券发行审核中使用;也有对州审核权的限制和豁免,如《1940年投资者公司法》、《1996年全国证券市场改善法》及《2002年统一证券法》中均规定某些证券发行被豁免于州的审核而仅由联邦专属管辖,这些被称为“联邦管辖的证券”(Federal Covered Securities)。[17]这些法案的目的仅在于弥合各州之间在证券监管具体规范上的差异或解决联邦与州管辖权重叠的问题,但并不强求其放弃各自原有的监管理念和审核方法而追求统一。美国联邦与州对于证券市场的双重监管似迷宫般复杂,但从总体权衡该模式仍然运行良好,数百年来证券市场的蓬勃发展和投资者数量的增加即是最好的说明。[18]

2.证券发行与上市的监管分离

美国IPO注册制下的监管分权不仅体现为公开发行之前需在SEC与所涉州证券监管机关进行的双重注册,还包括证券发行与证券上市的监管分离,这种分离主要体现在两个方面。一是发行审核与上市审核的主体有别,即SEC与州证券监管机关对注册文件的审查效力仅及于作出是否批准证券发行的决定,而此后的上市流通则由交易所对其流通价值进行审查后作出决定。在此之下,即使对于符合上市条件的证券,监管机关也并不必然予以注册登记,反之交易所也可以对已进行注册发行的证券作出否决上市的决定。二是发行审核与上市审核的侧重不同。证券发行是投资者与发行人在“资金换证券”过程中的博弈,投资者需在购买证券之前获得充分而公允的披露信息,因此发行审核的侧重在于审查信息披露的格式、内容及程度,从而体现“形式重于实质”的审核特点;而证券上市是投资者与投资者对“证券交易价格”的博弈,这种博弈所产生的效益需要消解集中交易产生的相应成本,因此可以上市交易的证券必须具有一定的增值空间,故证券交易所要通过审查发行人的资质、财务数据、发行规模和盈利前景等要素来判断证券的交易价值,从而体现“实质重于形式”的审核特点。[19]为了保证交易所在上市审核过程中的客观与中立,审核部门大多都隶属于交易所的非营利性部门。以纽约交易所为例,其审核部门隶属于非营利性的监管公司,而且参与投票的委员全部来自于非市场营销口的其他部门。[20]

从历史的角度看,美国证券市场中交易所对证券上市的审核远早于政府对证券市场的介入,在发行审核制度的形成初期,其借鉴了一些已有的上市审核规范,同时SEC也得以从实质审核的任务中适度解放,从而确立了相对宽松的审核标准;而发行审核制度的最终确立又为上市审核制度的完善提供了法律约束机制,避免多个交易所之间出于商业竞争的目的而突破上市审核标准的底线。但政府行为始终没有侵入应由市场约束的上市审核领域,而是保持了彼此的分离和独立,达成了政府监管与市场自律之间的合理平衡,为形成一个多层次、体系化的IPO注册制度奠定了基础。

(二)如何审?—嵌入实质审核的披露监管

1.只审不否的联邦审查

SEC在收到发行人提交的注册申请书后,先由公司融资部的工作人员进行粗略的初步审查。对于存在太多问题的申请书则直接驳回,如果仅有少数问题则提出建议,其余的送审进人下一轮并向发行人出具“审查函”。

第二轮审查是由资深律师、会计师及融资公司所在行业的专家共同组成审核小组进行全面细致的审查。根据《1933年证券法》第8条(a)的规定,自注册申请书提交后20日内如果SEC没有作出审查决定,则注册自动生效。但实践中,接受全面审查的注册说明书很少能完全达到全面披露的标准,而审查小组则会针对注册申请书中所存在的“缺陷”向发行人出具意见函(comment letter)。发行人可通过书面或电话的方式就这些缺陷问题向审查小组进行说明或补正,若无法在法定的20日内对所有问题进行补正并达到令SEC审查小组满意的程度,则发行人需要报备一份“延迟补正”,前述20日的法定期限在报备之日起得以重新计算,如有需要,则要不断提交数个延迟补正。如果发行人未按照要求对注册文件进行补正或对SEC的调查没有积极配合,SEC则可以根据《1933年证券法》第8条A的规定签发“拒绝令”或“中止令”。[21]因此我们所向往的美国式IPO注册制仅需20日就可以顺利完成审查程序似乎只是一种“法定的例外情形”。

前述提及的“待补缺陷”既可能指招股说明书过于冗长或未能使用普通语言而缺乏“可读性”,也可能指没有全面披露那些对普通投资者作出投资决定具有“实质影响”的信息。对于缺乏可读性的补正借助表格、图表或使用简洁的语言以突出核心问题,而何谓“实质性”( materiality)信息则成为披露监管与司法审查的重点所在,并由此衍生出了许多审查标准。比如在对公司财务和运作状况的披露中要审查前后描述的内容之间是否具有可比性(comparability) ,[22]在前瞻性信息中则根据事件发生的可能性(probability)和对发行人影响的重大性(significance)来判断,并要求对前瞻性信息披露佐以谨慎提示(Bespeaks Caution Doctrine and Its Progeny);[23]如果发现存在公司与其控制人交易的情况,则要求注册文件中对控制人的个人情况和交易活动的细节都予以披露。[24]

可见,奉行完全披露主义的SEC对于注册申请书的审查并非我们所理解的申请备案或纯粹的书面审查,而是在披露基础上嵌入一定的实质审查,这体现为监管者在大量专业性、综合性的判断中充分运用自由裁量权来使每一份注册申请书经过反复补正以达到真实、准确、完整的披露标准。虽然没有哪一部联邦证券法直接赋予SEC作出否决证券发行的权力,但每一部法律都赋予其强大而广泛的信息披露调查权,事实充分的披露能使某一证券在通过注册以后面临销售障碍,从而达到阻止其公开销售的效果。并且那些要对发行证券进行价值审查的州内监管机构则可能直接援引这些信息而对证券发行作出决定。[25]

2.部分州的实质管控

前文提到可以将美国各州的证券发行注册分为通知注册型、协调注册型、审查注册型三种方式。在前两种注册方式下,发行人仅需将已向联邦提交的注册申请书在州证券监管机关进行备案或按其要求提交相应的补充注册文件后即可发行证券,监管机关不对拟发行的证券作价值判断。但在采取审查注册方式的州内发行证券,则存在更为严格的审核程序。以堪萨斯州和缅因州为例,经监管机关审查如果认为证券发行存在不公平(unfair)、欺诈(deceive)或风险过高(excessive risk)的情况,则会作出不予在州内发行的决定;如果没有前述情况且披露的事实足以使购买者对证券的性质和价值形成正确的判断,则监管机关允许发行人向社会公开资料。两周之内如果没有人对该次发行提出异议,则批准其发行或签发专门的注册证照。[26]对于存在高风险或承诺高回报的证券,监管机关还要重点审核如下事项:(1)承销费用和发行价格是否合理。(2)是否存在利益冲突;(3)期权与权证的分配比例是否合理;(4)股东权益是否能够得到充分保障,等等。[27]虽然实质监管把控较严,但其努力追求的仅仅是“保证所有证券达到最低质量要求”,而并非要替投资者筛选出最优质的投资目标。[28]这一点上似乎与SEC的审查目的不谋而合。

(三)美国IPO注册制运行的制度环境

当今高度市场化的美国IPO注册制并非一日成林,而是在百年博弈和反复试错的过程中形成的适应于其政治、经济、文化需要的独特运行机制,并由此衍生出了一整套自洽相容并为其保驾护航的制度体系,主要包括:(1)归位尽责的中介机构。美国市场上的证券发行高度依赖包括承销商、会计师及律师在内的各种中介机构。他们处于整个发行的最前端,熟知发行人的各种情况,容易发现隐藏的欺诈和风险。在诉讼风险和品牌维护的压力之下,他们更倾向于说服发行人放弃作假,虽然也有类似安然事件的造假行为,但并不常见。[29]在以信息披露为核心的发审过程中,披露文件既是证券销售的起点,也是承担责任的主要依据,因此律师在起草文件时不仅要突出发行人的亮点,也会注意行文的谨慎以撇开自己的责任。(2)规范成熟的机构投资者。机构投资者在美国证券市场的投资者结构中占绝对比重,新股发行之前的询价环节中机构投资者会促使发行人向市场释放更深层次的信息,同时机构投资者具备良好的投资理念和有效参与上市公司治理的机会,这些都对中小投资者的保护和美国证券市场的发展完善起着重要的推动作用。(3)畅通便利的退市渠道。美国证券市场准入条件相对宽松,但退市情况也常有发生。平均每年都有6%-8%的上市公司退市,这些退市可能因为企业自主申请,也可能由SEC强令退市,还可能由证券交易所作出退市决定,并且不同层次交易平台间的退市标准也有所不同。比如作为主板市场的纽约交易所侧重关注公司业绩、财务状况及经营能力,而二板市场上的纳斯达克市场则更关注上市公司的市场交易价格和成交量,[30]差异化的退市标准也成为企业选择上市地的一个考虑因素。退市后企业可以转入柜台市场或其他场外市场继续交易,待各项指标符合上市标准后可以重新申请上市。严格执行的退市标准和灵活的转板机制是优胜劣汰的自然法则作用于美国证券市场的深刻体现。这不但是抑制和打击投机炒作行为的直接手段,也是培育投资者和整个市场风险意识的有效方略。(4)一究到底的诉讼机制和行政执法。美国司法诉讼中最具特色的集团诉讼分担了私人诉讼的高昂成本,从而激发了市场打击证券发行欺诈的力量和热情。此外,SEC作为联邦设立的专门机构也具有超然地位,享有准立法权和司法权。近年来为应对资本市场发展的复杂性和风险性,SEC加大了对行政执法的资源投入以提高执法效率和效果。2007年后,新设5个执法机构对高风险领域进行专门执法,2011年《多的弗兰克法案》(Dodd-Frank Act)颁布后,SEC设立举报办公室,专门受理对证券违法行为的举报,并根据判罚金额对举报人给予一定的奖励。[31]

三、论争:来自美国学界的质疑与反思

透析美国IPO注册制我们可以发现,信息披露在整个制度构造中占据中心地位,这在联邦层面的发审环节体现得尤为明显。一方面,发行主体与监管机构围绕信息披露的充分性、准确性和可读性反复进行对话与博弈;另一方面,发行主体与中介机构的承诺通过披露文件记载和公示,成为后续行政执法和司法诉讼的依据。自《1933年证券法》颁布以来,建立在信息披露哲学基础上的完全披露主义是过去几十年联邦证监会对证券市场监管的逻辑起点,但近年来随着金融危机的爆发和市场丑闻的频现,这种高度依赖信息披露的监管路径乃至披露主义的哲学基础逐渐被美国学者质疑和反思。虽然这些异议暂未对SEC的监管实践产生革命性的影响,但是对于正在寻求监管转型路径的我国而言,行政介入和市场自治的边界是我们极为敏感和困惑的问题。在了解美国学界和政府的主流态度之后,这些来自少数学者的异样声音或许能给我们另一种启发。

美国学者对高度依赖信息披露监管路径的各种批判大致有两个出发点:一是基于全面保护投资者的需要,二是基于有效防范系统性风险的需要。

(一)信息披露与投资者保护

20世纪20年代那场有关联邦《1933年证券法》该确立何种监管模式的激烈争论中,富兰克林政府最终选择了以信息披露为中心的监管模式。因为他们坚信这种模式能够确保政府对市场的最少干预,还给投资者一片写满信息的自由天空,以便他们对证券投资风险和收益进行合理衡量并作出最佳决策。但近来有学者指出,这种立法意图只是一种理想化的憧憬,因为它本身建立在一种具有重大缺陷的命题假设之上。[32]大量被披露的信息与投资者作出最佳决策之间的有效接续需要具备两个前提:其一,投资者本身具有足够的智识(sufficient knowledge);其二,投资者具备纯粹理性(purely rational)且任何时候都不会被干扰。但这两点未必完全成立。首先,在现代资本市场中,投资者知识的增长和积累远远跟不上证券产品更新的速度;其次,从心理学的角度分析,信息泛滥的招股说明书可能会破坏投资者对披露信息的处理能力,从而出现认知偏差(cognitive biases)和行为受限(behavioral constraints)。换句话说,有信息而无判断可能才是问题的关键。而且,在复杂的交易结构中真正做到完全的信息披露非常困难,即使《萨班斯一奥克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act)也难以达到理想效果。从信息披露的成本和投资者汲取的效果分析,完全依赖信息披露也并非是有效保护投资者的最佳方案。[33]

(二)信息披露与系统性风险

另有部分学者提出完全依赖信息披露不能有效防范金融系统风险。其立论基点在于:资本市场具有整体性和系统性,而市场中那些被过度包装的交易产品和错综复杂的交易结构往往隐藏着巨大风险,投资者草率的投资决策不仅会使其自己功亏一篑,而且产生的负外部性最终还会波及到我们每一个人。自由放任主义思潮期待金融机构的自我克制、自我修正只是一厢情愿。对信息披露的高度依赖和逐渐放松的政府管控最终引发2008年的金融危机。继此,学者们提出为了保护无辜的人们免受那些作出鲁莽决策之人的损害,政府应该回归金融监管的基本任务,即以加强实质管控的方式保护金融系统的安全。[34]

(三)一种非对抗性的修正—以信息披露为基础,实质监管为补充

当然,针对信息披露主义的忠实拥护者们可能提出的反驳,学者们也给出了回应。他们指出,当下对信息披露主义的这种质疑和反思并非意欲证明信息披露是一种不恰当的监管方式。相反,其所带来的审查效率性值得肯定。但在现代金融的复杂世界中,建立在信息披露主义之上监管网络所能发挥的效果在一定程度上被过分夸大了。政府应该考虑在坚持披露主义的基础上,适度增加实质监管(utilizes more substantive mandates)。[35]因为分析表明,实质监管在一定程度上能够保证市场的运作效率。[36]这并非是想要回到过去那种“家长式”的监管年代而挑战自由市场或者背离私人秩序维持的传统理念,而仅仅是一场择优选择监管方式的讨论而已。

四、移植下的创生:我国注册制改革的方向

必须承认,我国证券市场是在政府自上而下的推动主导和不断重复的移植之路上发展形成的。经过20多年的努力,我们迅速完成了立法和监管的建章立制、市场和产品的开疆拓土。[37]然而,移植是可以掌控的,但移植成功与否则需要历史的践行给出答案。这不仅仅在于是否选择了先进的法律制度,也不在于是否进行了忠实的移植,而是在于法律移植的基本条件是否具备或如何创建和完善这些条件。[38]回到IPO注册制的改革问题上,相较于前三轮的改革环境,本次改革最为复杂,既面临IPO暂停的市场压力,同时也有前几轮改革后遗留问题的累积。在内幕交易、债市黑幕、虚假陈述现象频发的背后,各界人士纷纷向核准制下的监管过度发出强烈声讨,认为走向注册制的关键是削减证监会在证券发行环节的实质审核权,将其交给市场自主判断,然而,谁代表市场?政府权力的回缩是否必然生成有效的市场机制?这看似是问题的终点,但却是改革的起点。

纵观美国IPO注册制下的监管格局可以发现,在联邦宪政分权的政治体制下形成了地方分管在先,中央统管在后;上市审核在先,发行审核在后的演进逻辑。一批发育健全、归位尽责的利益主体在自上而下的市场发展与分权监管的竞争状态中得以生成,他们对证券市场上真假虚实的各种信息进行识别、过滤和淘汰,对政府监管政策的供给进行反馈和纠错。从管制到放松管制再到复苏管制的过程中,证券市场实现了从放任自由向多元治理的蜕变。鉴此,笔者认为,当下推进我国股票发行注册制改革的重点不仅在于忠实地移植发审制度本身,更在于从理念转换、规则修正和技术提升入手,创生出一套可以有效依托的市场机制,从而奠定注册制在我国顺利运行的制度环境。

(一)破解单一化的集权监管,转向多元化的分权监管

权力竞争是市场机制作用于政治组织的直接形式。回顾我国证券发行上市监管格局的演化脉络,可以看到两个十年间其经历了从“地方分权”向“中央集权”的重大转变。[39]在监管竞争缺失的状态下,单一监管者既没有动力去回应监管对象的现实需求,也不能生成内置的信息反馈渠道和自我纠正机制。最终不但背离了助推不同所有制企业在全国范围内展开统一竞争的初衷,而且还造成上市资源在地区之间分布失衡、两大交易所对首发上市监管进程影响式微的局面。[40]

对此,学者们提出不同的解决方案:蒋大兴教授主张将证券发行环节中的部分实质审核权交回地方政府,因为地方政府最了解本地企业的内在构成;[41]沈朝晖博士主张在证监会系统内部进行自上而下的分权,即赋予地方证监局一定的权限来决定和监管本地区的企业首发上市,同时在多层次资本市场体系的建设中发展区域资本市场,形成中央和地方、地方和地方的双重竞争格局。[42]

笔者更倾向于后一种方案。因为重提地方政府在证券发行中的监管权力可能会引起政治层面的权力再分配,面临的改革阻力和波动范围过大,而将证监会的权力在系统内部下移属于温和策略,有利于推进改革试点;而且强化地方证监局的市场监管权也有利于区域性证券交易所的建立,推进多层次资本市场的建设。但同时也不能排除证监会在发审过程中向发行人注册地的人民政府或相关行业主管部门征求意见,[43]因为政府监管者既能获取已经公开的信息,也能通过传讯或其他方式获取更多的非公开信息。[44]此外,应实行发行审核和上市审核的二元分离,将上市审核权转移给证券交易所,由其对拟上市的证券进行价值审核。还原证券监管机关的外部监管角色,从横向与纵向两个方面实现单一化集权监管向多元化分权监管的顺利转型。

(二)慎用基于价值判断的否决权,强化信息披露的有效性

根据我国《证券法》第13条和第14条及《首次公开发行股票并上市管理办法》的相关规定,监管机关主要从合规性和商业前景两个方面对股票发行进行审核。其中合规性判断包括对主体资格、独立性和公司治理等情况的审查,商业前景判断则围绕持续性盈利能力展开。多数观点认为,公司是否具备持续盈利能力与投资价值紧密联系,应留给投资者判断而从证监会的审核范围中剔除。然而,需要追问的是,证监会对持续盈利能力的审核在事实上是如何展开的?根据现有规范体系,证监会要求发行人将体现其持续盈利能力的有关收入、成本、期间费用和净利润等四项财务会计指标进行全面披露,并要求保荐人和会计师事务所对前述内容的真实性、完整性和准确性进行前置审查并负担保责任。[45]在此需要明确,对信息披露的深度和广度进行实质性审核并非等同于替代市场作出投资价值判断。无论发行监管采取的是核准制还是注册制,对涉及证券投资价值、与投资者决策相关的“实质性”信息披露进行专业性和综合性的判断都是监管机关的固有职责。如前文所述,两种审核方式的核心区别在于:核准制下,对于明显不符合持续盈利能力条件的发行申请,监管机关会作出不予核准的决定;而在注册制下,监管机关只督促发行人和保荐人对此部分信息进行全面、真实披露,并不依此否决发行。而且,由美国次贷危机所引发的全球金融风暴以及美国学界对信息披露哲学下监管体制的质疑也在警醒着我们,完全放弃对披露信息的实质审核是对信息披露主义的盲目信任和不当依附。因此,在注册制改革下,更具操作性的改革方向是“强化”与“弱化”并举,即弱化对证券发行的价值判断并慎用基于价值判断的发行否决权,但需要进一步强化以投资者需求为导向的信息披露,提高信息披露的标准化、透明化与核心化,针对不同企业规模和行业的实际特点,提出差异化的披露要求,形成事前合规检查把关,事中紧密跟进,事后严格执法的有效监管联动机制。

(三)适当运用自由裁量权的监管技术,避免机械执法

在市场化、法制化的改革取向下通过细化规则来抑制行政管控中的自由裁量是一种基本控制手段,尤其对处于市场准入关键节点的发审委在审核过程中的自由裁量权进行压缩成为本次改革的另一重点。但事实上,一些简单基础的问题在反馈意见和初审中就得以解决,留给发审会的审核问题更为复杂晦涩,需要专业分析和综合判断。过度的规则化和程序化难解艰深晦涩问题的玄机,导致行政僵化、执法机械,使改革陷入“精确化的模糊误区”。[46]行政管理理论和金融监管实践都表明,自由裁量权是行政权的核心,[47]其能保证规则运转的弹性并达到个案适用的实质正义。即便是在以信息披露为核心的美国IPO注册制下,SEC和交易所的审核人员在个案处理中也要借助自由裁量权的审核技术来认定信息披露的“实质性”要求和其他要件。因此,笔者建议在注册制的改革中勿将规则细化与自由裁量权的运用相互对立,而应留给监管人员发挥自由裁量权的适度空间,并通过对自由裁量权的行使过程和结果进行审核,构造一种事中监控、事后校正的控制机制,以实现证券监管的技术性和效率性。

五、余论

“按我们说的去做,但不要按我们做的去做。”[48]这是美国不完全经济学创始人斯蒂格利茨先生对转型国家的中肯建议。在当下我国进行股票发行注册制改革的语境中,斯氏的忠告再次提醒我们,制度资源具有国别差异。在我国证券市场基本制度和技术规则已具雏形的今天,任何忽略历史经验和本土现状而进行的形式化移植都会造成改革的倒退。此时,我们需要脚踏实地、审时度势,以注册制改革为契机对我国证券立法的建构理念和执法的目标定位进行系统性修正,以期更好推动我国证券市场的转型发展。

【注释】 *西南政法大学民商法学院教授,法学博士;西南政法大学民商法学院博士研究生,重庆市梁平县人民法院法官助理。本文系西南政法大学2012年度研究生科研创新计划项目(项目批准号:2012msYJS032)科研成果。

[1]刘向红:“从对立思维向和谐思维的哲学转变”,载《江汉论坛》2011年第5期,第47-49页。

[2]参见叶林:《证券法》,中国人民大学出版社2008年版,第142-143页;万国华主编:《证券法学》,清华大学出版社2010年版,第184-186页;周友苏主编:《新证券法论》,法律出版社2007年版,第148-149页;陈岱松:“论证券发行审核制度”,载《河北法学》2004年第12期,第20-25页;等。

[3]叶林:同注2引书,第144页。

[4]刘黎明:《证券法学》,北京大学出版社2006年版,第48页。

[5]同注4引书,第52页。

[6]英国证券发行和上市的法律大致可以归为两个体系:(1)证券公开发行且欲上市或已经公开发行后寻求上市的,适用《1986年金融服务法》、《2000年金融服务与现代法案》、伦敦证券交易所的《上市规则》;(2)如果仅是证券发行暂不上市的,适用《1995年证券公开发行规章》。参见马其家:《英国及欧盟证券法案例选评》,对外经济贸易大学出版社2006年版,第3页。

[7]沈朝晖:“流行的误解:‘注册制’与‘核准制’辨析”,载《证券市场导报》2011年第9期,第1页。

[8]Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary 1397 (9th ed.,West 2009).“Registration: 1. The act of recording or enrolling; 2. Securities.The complete process of preparing to sell a newly issued security to the public.”

[9]Bryan A. Gamer, Black’s Law Dictionary 1189 (9th ed.,West 2009).“Registered offering: A public offering of securities registered with the SEC and with appropriate state securities commissions.”

[10]Securities Act of 1933,Sec. 6, Registration of Securities and Signing of Registration Statement. Sec. 7,Information Required in Registration Statement.

[11]Securities Exchange Act of 1934, Sec. 12, Registration Requirements for Securiiies.

[12]常见的解释有:(1)防止投机商们在本州内销售建于蓝天之上的建筑房屋(building lots in the blue sky)。See Paul G. Mahoney,The Origins of the Blue -Sky Laws: A Test of Competing Hypotheses 46J.L.&Econ. 229 (2003). (2)联邦最高法院曾给出解释:除了高高在上的蓝天之外,没有任何实质内容的股权销售。See Hall v. Geiger-Jones Co.,242 U. S. 539, 550 (1917).

[13]颜晓闽:“美国证券法律史研究—以《1933年证券法》证券发行强制披露制度的形成为中心”,华东政法大学2010年法律史博士学位论文,第34页。

[14]王啸:“我们需要什么样的注册制”,载《上海证券报》2013年11月20日,第A05版。

[15]National Securities Markets Improvement Act of 1996,Sec. 18.

[16]See Roberts S. Karmel, Blue -Sky Merit Regulation: Benefit to Investors of Burden on Commerce? 53 Brook. L. Rev. 105,116-118(1987);Jay H. Knight, Esq. and Garrett P. Baker, Kentucky Blue Sky Law:A Practitioner’s Guide to Kentucky's Registrations and Exemptions, 34 N. Ky. L. Rev. 485, 507-508 (2007).

[17][美]路易斯·罗斯、乔尔·赛里格曼:《美国证券监管法基础》,张路等译,法律出版社2007年版,第22页。

[18]Karmel, supra note 16, at 108.

[19]郑或:“论证券发行监管的改革路径”,载《证券法苑》(2011)第5卷,第158页。

[20]Hayagreeva Rao ,Gerald F. Davis&Andrew Ward, Embeddedness, Social Identity and Mobility: Why Firms Leave the NASDAQ and Join the New York Stock Exchange, 45 Administrative Science Quarterly 268,271 (2000).

[21]同注17引书,第113-114页。

[22]姚承曦、[美]David A. Sirignano:《美国证券发行经典案例教程》,中国金融出版社2012年版,第139页。

[23]See Basic, Inc.v.Levinson, 485 U. S. 224 (1988);Kaufman v. Trump’s Castle Funding, 7 F. 3d 357(1993).

[24][美]托马斯·李·哈森:《证券法》,张学安等译,中国政法大学出版社2003年版,第121页。

[25]同注24引书,第121页。

[26]The Ad Hoc Subcommittee on Merit Regulation of the State Regulation of Secunties Committee, Report on State Merit Regulation of Securities Offerings by the Ad Hoc Subcommittee on Merit Regulation of the State Regulation of Securities Committee, 41 Bus. L. Bus. 785,787(1986).

[27]See Kan. Sess. Laws 1911,ch. 133,sec. 5.

[28]See Roberta S. Karel, Blue-Sky Merit Regulation: Benefit to Investors or Burden on Commerce? 53 Brook. L. Rev. 105,108(1987).

[29]See Stephen J. Choi, A Framework for the Regulation of Securities Market Intermediaries, 1 Berkeley Bus. L. J. 45 (2004).

[30]See http://www. nasdaq. com/markets/ipos. 2014年5月14日访问。

[31]See Alisa G. Brink, D. Jordan Lowe&Lisa M. Victoravich, The Effect of Evidence Strength and Internal Rewards on Intentions to Report Fraud in the Dodd -Frank Regulatory Environment, 32(3)AUDITING: A Journal of Practice&Theory 87 (2013).

[32]See Susanna Kim Ripken, The Dangers and Drawbacks of the Disclosure Antidote: Toward a More Substantive Approach to Securities Regulation, 58 Baylor L. Rev. 139,147 (2006).

[33]Steven L. Schwarcz, Rethinking the Disclosure Paradigm in a World of Complexity, 2004 U. Ill. L. Rev. 1,6.

[34]See Daniel J. Morrissey, The Road Not Taken: Rethinking Securities Regulation and the Case for Federal Merit Review,44 U. Rich. L.Rev. 647 (2010)。

[35]Id.

[36]See Anne M. Khademian, The SEC and Capital Market Regulation: The Politics of Experts [University of Pittsburgh Press 1992);Elaine A. Welle, Freedom of Contract and the Securities Laws: Opting out of Securities Regulation by Private Agreement, 56 Wash & Lee L.Rev. 519,534(1999).

[37]参见王啸:“证券发行制度改革的几个思维误区”,载《上海证券报》2013年11月8日,第A05版。

[38]Daniel Berkowitz, Katharina Pistor & Jean -Francois Richard, The Transplant Effect, 51 Am. J. Comp. L. 163 (2003).转引自王晨光:“法律移植与转型中国的法制发展”,载《比较法研究》2012年第3期,第31页。

[39]具体而言,在20世纪90年代实行发行上市配额制的十年间,中央通过“总量控制、计划配额”的方式将企业发行上市的推荐权赋予地方政府,并根据上市公司以往年度的优良表现来调整地方政府在未来年度的可得配额,借地方政府对公司的前置审核以及地方政府之间对上市配额的竞争来筛选好的公司上市。发展至2000年以后,随着配额制的取消,地方政府也一并退出证券市场的监管舞台,取而代之的是精英化的保荐人群体开始负责对公司信息进行审核、担保并与证监会对口沟通。为使保荐人尽职尽责地推荐优质公司,中国证监会对保荐人采取行政监管为主、市场声誉与法律责任辅助的治理手段,所以依托于契约治理模式的市场分权并未形成,证券发行上市审核权几乎完全集中在证监会手中。

[40]“数据调查表明:进入发审委上市审核流程的公司中,东部沿海地区的公司数量明显多于其他地区”;“大陆证券交易所虽模仿香港特别行政区联合交易所设立了上市委员会,但两大交易所在证券发行和公司上市方面的作用主要是:一、对已经通过证监会核准的公司安排具体上市时间;二、为拿到证监会批文的拟上市公司分配一个证券代码”。参见沈朝晖:“论证券法的地方竞争体制”,载《北方法学》2013年第3期,第64页。

[41]蒋大兴:“隐退中的‘权力型’证监会—注册制改革与证券监管权之重整”,载《法学评论》2014年第2期,第51页。

[42]同注40引书,第68页。

[43]参见《中国证监会发行监管部首次公开发行股票审核工作流程》(2014年5月9日发文), http://www. csrc. gov. cn/pub/zjhpublic/600306202/201405/t20140509_248759. htm, 2014年5月15日访问。

[44]Ronald J. Colombo, Merit Regulation via the Suitability Rules, 12 J. Int’ l Bus.&L. 1 (2013).转引自注41引文,第51页。

[45]参见《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会第32号令)第37条、《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书中与盈利能力相关的信息披露指引》(证监会公告[2013]46号)。

[46]王啸:“试析注册制改革:基于问题导向的思辨与探索”,载《证券市场导报》2013年12月号,第7页。

[47][美]伯纳德·施瓦茨:《行政法》,徐炳译,群众出版社1986年版,第566页。

[48]“Do as we say, not as we do.”转引自罗培新:“美国金融监管的法律与政策困局之反思”,载《中国法学》2009年第3期,第105页。